伯乐识英才:千里马与伯乐的传奇故事

千里马与伯乐的故事用简短的话概括。

千里马与伯乐的故事千里马老了,驾着满车盐登上太行山。

他的蹄子僵硬,膝盖青肿,尾巴湿漉漉的,皮肤上有伤口,地上有口水,全身都是汗水。

被鞭打后,我爬到了山路中间,再也上不去了。

伯乐遇见了她,跳下车,抱住她痛哭起来,脱下自己的麻衣给她穿。

乔利马低下头叹了口气,又抬起头大声嘶鸣。

声音直冲云霄,仿佛金石相撞。

他知道伯乐是他的心腹。

说明

千里马和伯乐之间是互补关系。

因为,没有千里马,伯乐就没有发挥作用的地方;没有千里马,伯乐就没有发挥作用的地方。

同样,如果没有伯乐,千里之马只能埋葬在品质平庸的马中;

伯乐的重要性大于千里马,因为世界上有伯乐,那么千里马也存在,但伯乐并不总是存在。

伯乐善于观察马,故有千里之外知马之恩。

而现在延伸到了人才与发现人才的关系上,从未兑现才华的“千李马”就像满足了他的“伯乐”的期望一样。

今天演讲的重要性已不再像以前那样。

它的意义只能算是一些无法创造机会的马的救世主。

所以今天的“千里马”不能再被言语所感动,而必须主动面对挑战,踏上征程。

伯乐善相千里马的主要是?

故事梗概:

楚王命伯乐出去找一匹日行千里的马。

伯乐找了很多地方,都没有找到。

偶然遇见一匹拉盐车的疲惫瘦马,认定这是千里马,无人能及。

他把它拿给楚王看。

楚王也心存疑虑,于是楚王命人好好保管。

楚王想试试这匹马,翻过马去,一抽鞭子,却觉耳边有风,气喘吁吁的时候,已经跑了百里外了。

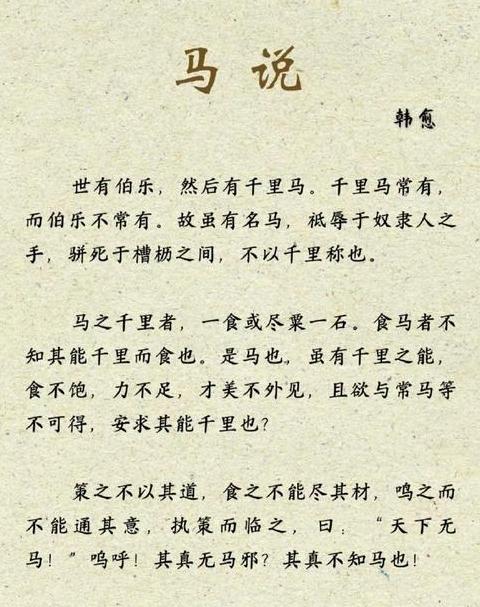

世上有伯乐,再有千里马。

千里马常有,伯乐却不见。

所以,即使是千里马,也会不小心长成,死在马厩里,永远不能称为千里马。

马行千里,食粮如石。

吃马的人,不知道它可以走千里路来吃。

此马虽有跑千里之能,但食不饱,力气不足,其才色也看不出来,不可能像普通的马一样跑得快。

千里?

用马不当,吃了马就不能充分发挥它的作用,唱起来不明白歌意,就会到马曰:天下无马! 真的没有马邪吗? 其实我对马一无所知。

译文:

先有伯乐,后有千里马。

千里马常有,伯乐不常有。

因此,它虽是名贵马,但也会在马夫手上受辱,与普通马一样死在马厩里,也不会被称为千里马。

一匹每天行驶数千英里的马有时一顿饭就能吃掉一块食物。

养马的人不明白,它有能力每天跑几千里,并像普通马一样喂养它。

这样的马虽然有一日行千里的能力,但如果喂不好,力量不够,它的天赋和性格就不会显露出来。

不可能像普通的马一样,怎么能让它日行千里呢?

你不能驾驭千里马,不能赋予它充分的食玩天赋; 听着千里马的嘶鸣,他不明白这意味着什么,只得站在千里马面前,握着鞭子,说道:“天下没有千里马!” 唉,难道真的没有千里马吗? 我恐怕真的不认识千里马!

参考:百度百科-伯乐相马

历史上关于伯乐和千里马的小故事一定要很短……

一、伯乐与千里马的故事 春秋两季,秦人伯乐在旅途中亲眼目睹了千里马的悲剧。马在太行山拉一车盐时,膝盖受伤,皮肤破烂。

他被鞭打到半山腰,再也无法前行。

伯乐见状,立即下马,慈爱地抱住马,脱下衣服穿上。

马似乎明白了。

2、故事寓意 这个故事告诫国王和领导者不仅要有能力识别和正确使用人才,吸引和培养真正的人才,而且要培养像伯乐这样的人才。

。

它强调了解和培养人才的重要性。

延伸信息 与“伯乐与乔里马”相关的成语: Bole Xianma:拼音是Boleyang,指善于识别和培养人才。

伯乐,相传与秦穆公同时代,名孙旻阳,擅画马。

这个习语经常用作主语或宾语来描述写作技巧。

例如,领导者必须具有批判性的眼光,以便团队能够最大限度地发挥其潜力。

参考来源:百度百科-伯乐与千里马