关于伯乐与千里马的古诗

世有伯乐然后有千里马的全文是什么?

这句话的意思是,千里马很多,认得的人却很少。

更深层次的含义是,治理国家的人才和良臣很多,但能够欣赏他们的人却很少。

这句话摘自唐宋八大家之一韩愈的《马论》一文。

虽然这篇文章讲的是如何认识马,但确实是一个原则。

大臣由君主任命。

情况用来比喻人才的情况。

摘录:天下有伯乐,千里有马。

千匹马经常存在,但更多的并不总是存在。

所以,即使有一匹跑了千里的马,也会被不小心养死在马厩里,永远也不能称为跑了千里的马。

译文:世间事多,千里马亦有之。

千里马常出现,伯乐却并不常出现。

所以,纵然有千里马,也只会受尽奴仆之手的羞辱,与普通马匹一起死在马厩里。

不能称为千里马。

扩展信息:

马理论的第一句话是基本前提。

:“世间再多,也有一匹千里马。

” 这个提议是不合逻辑的。

既然存在决定意识,那么博乐山的马的知识和经验就必须从社会(或自然界)存在的大量马中获得,然后逐步概括。

因此,有人认为韩愈的话是本末倒置,是理想主义的。

从唯物主义原理的角度来看,这种说法是不正确的。

韩愈用它作为语言,却是一句发人深省的警句,是一句名言。

因为世界上拥有伯乐知识和技能的人太少了。

因此,作者明确指出了下面的要点,表达了千里马的无尽不满。

正因为“比较稀有”,很多千里马不仅找不到好牧人,反而“羞辱在奴隶手中”,被无知的人宠坏了。

恶棍。

这些宝马车死在马厩里,遭遇不幸,结局悲惨。

如果这些马不算千里马,千里马的死也无足轻重。

“千里之马不称为马”的含义是:没有人对他们表示同情,更没有对千里之马的死表示遗憾、悔恨、自责和精神痛苦。

一千英里。

文章表面上作者讲得很详细,但里面却有很多未表露的辛酸和痛苦。

看似猖獗,实则蕴涵丰富。

千里马常有,而伯乐不常有,什么意思?

“千里马经常存在,但它们不再总是存在了。

” 意思是:千里马常有,但不常有。

[来源]:唐·韩愈《马说》

[来源]:

马说

韩愈【唐】

人间有伯乐,千里马有。

千匹马经常存在,但更多的并不总是存在。

所以,即使有一匹跑了千里的马,也会被不小心养死在马厩里,永远也不能称为跑了千里的马。

(同:仅)

马行千里,能吃多少谷石,就吃多少。

吃马的人,不知道可以不远千里去吃。

这匹马虽然有跑千里的能力,但是它没有吃饱,没有足够的力气,而且它的天赋和美丽也看不出来,不可能比得上普通的马。

不出所料。

这是跑一千英里的机会吗?

如果马处理不当,如果食物没有充分利用,如果马的声音不清晰,马就会走到它面前说:“没有马”在世界上!” 呃!不是有马邪吗?先有伯乐,后有千里马,还有更多。

所以,虽然有名贵的马,但也只能羞辱在仆人手中,和普通的马一样死在马厩里。

马不能日行千里而出名

马日行千里,有时能一口气吃掉一粒谷子,喂马的人却不知道。

可以一日行千里,像普通的马一样喂养它,这样的马即使有一日行千里的能力,但它的食粮不饱,缺乏力气,所以它的天赋和优秀的品质是无法做到的。

外在地表达出来。

如果你不想像一匹普通的马,你怎么能让它日行千里

如果千里马喂了它却不喂它,鞭打它是错误的充分发挥其才能?你听千里马的叫声,也许不明白其中的意义,你拿着鞭子对他说:“天下没有千里马!” “哦,千里之外真的没有马吗?” 或许他真的不认识千里马!

【注】:

伯乐:孙杨。

春秋之人,善于看马(今指能识才者)。

千里马:原指善跑、一日能行千里的马。

如今,它经常被用来形容人才,尤其是有才华的人。

I:表示转折点。

但是,但是。

故虽有名马:故虽有名马。

因此:因此。

虽然:尽管。

:亲爱的。

他只能被羞辱(或埋葬)在奴隶手中:他只能被羞辱(或埋葬)在马夫手中。

痗(zhu):同“唯”、唯、唯。

奴隶:古时也指仆人,这里指喂马的人。

羞辱:这意味着你受到羞辱,你的才能被埋没。

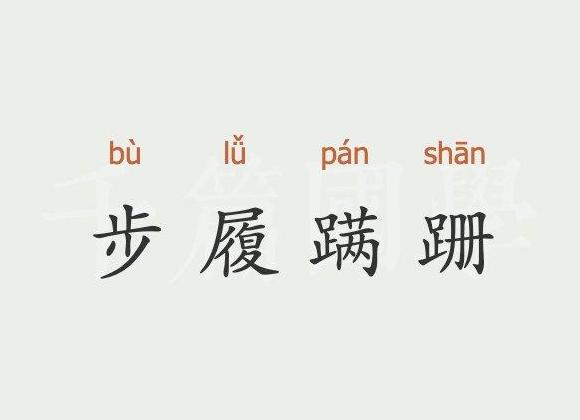

盘(pian)死在马厩(li)之间的槽(cao):死在马厩(普通马)里。

两匹马平行并驾齐驱。

平行死亡:平行死亡。

于:是的。

马厩:附在马厩上的用于喂养动物的容器。

不以每天行驶一千英里而闻名。

指马的埋藏能力,能行千里。

给谁:使用。

姓名:著名。

千里马:志,定语后置符号。

石:吃一次。

吃吧,吃吧。

或者:有时。

“圈圈”在这里用作动词,意思是“吃一切”。

黍(sù):本指黍,也常用指谷物。

石(担),容量单位,一石等于十斗,一石约等于一百二十公斤。

三十斤为钧,四斤为石。

食物:饲料。

它:指跑一千里的马,代词。

Is:这是一个指示代词。

虽然:甚至。

能力:能力。

够了:够了。

蔡:人才。

美:美好的品质。

外(xiàn):表示从外面来的。

看:透过“现在”,出现;

而且:更多,更多。

愿望:我想要。

等:平等,同等。

不可用:无法获取。

收到:有能力,表明客观条件允许。

An:如何、何处、疑问代词。

请求:请求。

当然:开车。

Ce:马鞭,引申为鞭子,这里指鞭策、驱赶。

它:代词,指跑一千英里的马。

以自己的方式:按照正确的方法论(驾马千里)。

谁:跟随。

涛:正确的方法。

食之:食,就是“喂”、喂的意思。

要充分利用它:充分发挥您的才能。

这是指给马喂食,使其日行千里的能力得到充分发挥。

材:通“蔡”,人才。

全体(2):尽力而为,竭尽全力。

敏:马嘶鸣。

理解其含义。

了解其意义。

拿:拿。

我:鞭子。

对于:脸。

Uhu:感叹词,相当于“Alas”。

它(1):也许表达反问的语气。

(2):可能表示推测的语气。

xie:与“也”有关,表示疑问的情态助词,意为“你”

zhi:理解、理解、认识。

【主题】:

全文采用借物来形容人的手法,将伯乐比作一位深知人情的贤王,一匹马奔向千里未来。

《真正的人才被发现》概述了封建社会人才被埋没的原因,批判了统治者不承认人才、毁灭人才的社会现象。

笔者希望统治者能够识别人才、重用人才,充分发挥他们的才能。

思想感情(中心主题):表达了作者对忘恩负义的人才和未实现的抱负的感受,以及对统治者埋葬和破坏人才的怨恨和控诉。

【创作背景】:

《马说》写于十一至十一年间整个文本的主题。

这句话还有一个对立面,那就是“没有伯乐,就没有千里马”。

这说明了千里马的命运对伯乐的依赖。

换句话说,除了伯乐之外,没有人能够识别千里马。

“他只是被奴隶羞辱了,死在马厩里了。

” 这里具体描述了千里马未能见到伯乐的悲惨经历。

字里行间充满了作者的遗憾。

“没有足够的食物和足够的力量,才华和美丽是无法从外表上看到的。

” “食马者食而不知能跑千里。

” 这两句话揭示了根本原因。

千里马的才华为何被埋没? “我不知道”是问题的关键。

一匹日跑千里的马,有时一顿饭就能吃掉一粒谷子。

这意味着一个人有特殊的才能和技能,也有特殊的胃口。

喂马的人不明白,它可以一天跑几千里,正常喂马。

他怎么能强迫她一天跑几千里?

“欲与常马匹敌,怎能指望它能跑千里呢?” 在正常的饲料量下,一般的马都吃饱了,但是一千英里呢? 一米半的马远谈不上吃饱,当然,吃饱的马也无法与之相比。

如果吃饱了,自然就无法施展才华了。

这恰恰说明千里马如果不好好喂养,就发挥不出它的能力。

这句话描述了千里马因饥饿而无法发挥自己才能的痛苦。

文章到了这个阶段,作者还是觉得这还不够,于是他继续从“人”的角度详细描述,用了“听起来,但无法理解其含义”这句话。

”。

这使得文章生动而深刻,也表现出作者的愤怒。

作者并没有急于谴责这种不会骑车的“人”,而是让他遇到千里马行时假装明白,他说:“天下本无马”。

这意味着这样的“人”完全是从主观动机的角度来看是好的。

他不是不想选拔人才,也不是没有寻找人才、使用人才的愿望。

可惜的是,有才华的人太少了。

人们。

显然,这是“人民”的主观问题,但这种局面的形成却是用不理想、不理想的客观条件来解释的。

面前是一匹千里马,吃马的人却在千里马上抱怨“天下无马”,认为这只是一匹连马都不如的马。

普通的马。

这是作者的讽刺。

当一篇文章写到这里时,作者立即指明主题并使用 woohoo! 难道真的没有马邪这回事吗? 其实我对马一无所知! 最后,“无马”与“无马”的矛盾达到了高潮。

这是韩愈凝神凝神功法的结果。

【作者简介】:

韩愈(768年—824年12月25日),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人。

。

并自号“祖籍昌黎县”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。

唐中期大臣、文学家、思想家、政治家、秘书兰韩仲卿之子。

元和十二年(817年),任裴都宰相,入司马镇压“淮西之乱”。

他因口出恶言反对佛骨,被贬为潮州刺史。

由于官场的沉浮,他逐渐调任吏部,有“汉官”之称。

长庆四年(824年),韩愈病逝,时年五十七岁。

礼部尚书赐谥“文”,故称“汉文公”。

元丰元年(1078年),受封昌黎县叔,祀于孔庙。

作为唐代古文运动的倡导者,韩愈位列“唐宋八大家”之首,被誉为“文章大师”、“百文宗师”。

几代人。

” 与柳宗元并称“汉”他与柳宗元、欧阳修、苏轼并称为“百年四大文豪”。

他主张撰写“文道合一”、“言有力、言宜”、“事重于言”、“言行一致”等理论,对后世具有指导意义。

着有《韩昌黎文集》等。

世有伯乐,然后有千里马。 千里马常有,而伯乐不常有。 这段话的出处是?

出自《马说》,有一篇借喻喻意的散文,属于散文体。

《杂说》第一卷第四章是韩愈为后人写的。

本文用马比喻来谈论人物问题,粗鲁和感情以及作者的愤慨透露出作者对人物的无法感知。

表达了作者对封建领主不能承认人才、不谴责人才、埋没人才的强烈愤慨。

全诗是这样的:

天下有树,马千里之外。

往往有数千匹马,但不一定有伯乐。

所以,他虽然是千里马,马槽里的死人会更不小心成长,但他从来不被称为千里马。

(只点击一件事:只为卑微

版本是这样的:

天下先有伯乐,后有千里马。

一匹马千里常有,伯乐不常有,所以即使是名贵马,在奴婢手中也会受辱,不被称为千里马。

叙述事实,省去言语解释三叹

伯乐(见韩愈《荐书》、《送文处士河阳序》),足见韩愈命运之严酷。

从反面的讨论可见千里马与伯乐之间的信托关系是多么密切。

那么,文本中所流露的,是作者的窃听之情和愤怒指责之情,并不会埋没和毁掉领导人的才华。

“天下有伯乐,千里之外。

” 表明全文的目的。

这句话还包含一个反义词,即“无伯乐,无千里骑师”。

也就是说,除了伯乐之外,没有人能认出千里之外的马。

参考来源:百度百科-马硕