金刚经中的虚妄相有何深意?

如何理解“凡所有相,皆是虚妄”?

“一切现象皆是虚假”,是指一切现象、名称都是主观意识的产物,并不反映现实。

就是说你在日常生活中所看到的、听到的、甚至想到的一切都不是真实的,都是假而不实,假而不实。

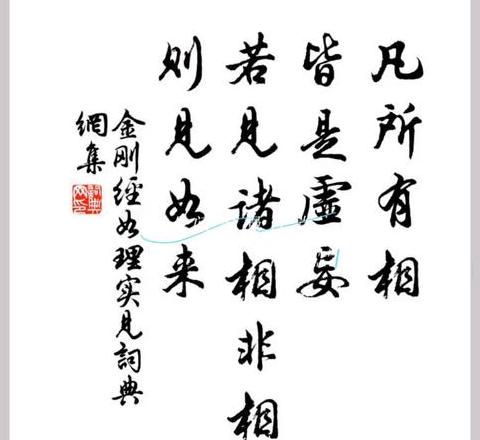

后秦译《金刚经》:“诸相皆是虚妄,若见一切非相相,即见如来。

”

所谓“这里的“貌”是指形状和名称。

一切现象、名称都是主观意识的产物,并不反映现实,所以称为“假”; 如果你认识到所有的“表象”都不是“本来面目”,那么你就掌握了真理。

故有云:“是实相,而非次第”。

达到这个层次的悟用,就是“如来”,所以也有云:“若一切次第分别”。

,称为佛”; “是故如来解说名号真实本质。

” 这些“无色”、“不以色现”或“不以色生”也常被称为“无色”。

扩展资料:

《金刚经》似乎与现实生活相去甚远,会在心灵中造成虚幻与现实的冲突。

有病就有痛苦;有病就有痛苦;有病就有痛苦。

受伤时,会痛; 看到流血我就害怕;

我喜欢听别人夸我,但我喜欢。

不喜欢听到别人批评或责骂你。

整天忙忙碌碌,争取这个,想要那个,我就能快乐,失去悲伤。

错误和不切实际的想法早已被遗忘。

我真希望这一切都是错的,但是擦擦眼睛,这不是真的,一点也不假。

如何将《金刚经》的教义融入到我们的日常生活中呢?

记住佛经:“若有我相、人相、众生相、寿相,则嗔恨心生起。

” 嗔恨心,会伤害自己、伤害他人、伤害一切众生,四劫。

换句话说,愤怒和火是我们自己、人类、众生和寿命最明显和最容易犯错的形式。

当人们生气时,他们就是我,我看着他们。

我是四相之根本,因有我而有人、有众生、有寿。

看来我们还是需要从消除“自我形象”方面入手。

参考来源:百度百科-一切都是错的

“凡所有相,皆是虚妄”什么意思?

1、这句话出自《金刚经》,是大乘佛教中非常重要的教义。它告诉我们,世界上的一切形象和现象都是我们心中的幻象,并不真实存在。

2、“一切显现皆为幻相,若见一切显现,不见显现,则见如来。

”这句话的意思是,超越一切现象的执着与分别。

一种现象。

到时候我们就接近佛的境界,能够真正“见如来”了。

3、“如来”代表绝对的真、善、美。

如果我们了解一切现象都是不稳定的、短暂的,经过生、住、坏、空,我们就能了解“空”的智慧,但这不是否定事物的存在吗? 但这是一种认识,即它们不是永恒的。

4.明白世界上的一切,包括爱情、工作、家庭关系等,总是在变化并最终消失,让你接受和理解生命的无常。

这种理解有助于我们理解事物的真实本质,超越简单的对立概念,例如现实和非现实。

元音老人:‘凡所有相,皆是虚妄’是什么意思

1. 佛教的主要教义之一是“一切现象都是虚假的”。2.这句话的意思是:一切现象应视为真实,若不执着,智慧就能生起。

3、《六祖坛经》中,无相的概念是:一切相相都是不真实的,只是幻象,其存在是依因缘而定,其本质是空性。

4. 当我们意识到这些事件不是真实的时,我们就不再担心它们,智慧就会出现。

5.“法住法处”是指每一种法都有其独特的情况,当新的因素和情况介入时,原有的情况可能会发生变化。

6、修行是让我们用佛的眼光看人生,因为我们现在没有光; 我们没有智慧,不能像佛陀那样。

7. 信徒面临家庭、孩子、责任等诸多现实问题,给灵修带来挑战。

8、虽然僧侣相对自由,但在西方社会要找到一座可以接受的寺庙并不容易。

9、通过学佛,我们可以逐渐放下执着,体会到“一切相象皆是虚假”的真谛。

10. 然而,我们必须小心,不要利用这些虚假征兆来为自己和他人谋取利益,要意识到仍然没有征兆。

11、修行的目的是修心,而不是修环境。

我们必须承认各个层次的存在,但我们不能被它们所左右。

12、当我们过于关注个人利益时,就不容易认为有些人或事是真实的、可以受到影响的。

13、要想修行,首先要承认自我和身体都是幻象,这样才不会受到外在环境的伤害。

14、只有经历并接受自己欲望的徒劳,我们才能更加意识到周围环境的徒劳。

15、“知道一切相象都是虚假的还不够。

”我们还必须修习“放下一切相象,放下一切”。

16. 如果我们只在理论上理解它,当我们面对实际情况时,我们可能会忘记这个原则。

17、所以,我们要在生活中真正体会到“一切表象皆是虚假”,这样才能用智慧面对问题而不是问题。

元音老人:‘凡所有相,皆是虚妄’是什么意思

1。佛法的核心原则之一是“所有阶段都是虚拟的”,这句话来自钻石经。

2。

这句话的含义是所有现象都应被视为虚幻。

如果我们不依附于他们,我们就可以拥有智慧。

3。

在“六个祖先祭坛”中,非阶段良好训练的概念指出,所有阶段都是虚幻的,只是幻想。

它们的存在取决于原因,并且性质是空的。

4。

当我们意识到这些现象不是真实的时,我们不会因为它们而感到麻烦或麻烦,并且智慧将随之而来。

5。

“佛法法”表示每种方法都有其特定状态。

当涉及新原因时,原始状态可能会改变,就像化学响应一样。

6.实践的目的是从佛陀的角度体验生活,因为我们没有开明,缺乏智慧,我们不能像对待佛像一样对待事物。

7。

家庭学者面临的不同问题与僧侣不同。

他们有家庭和责任,因此,即使寺庙被烧毁,也可能无法轻易找到一个接受的地方。

8.行人应该学会放开他们的痴迷并休息所有事物,以逐渐理解同一阶段的经验概念。

9。

尽管所有阶段都是虚拟的,但他们仍然需要谨慎使用它们,以使其受益和受益。

10。

实践的本质是在实践,而不是环境。

理解虚拟并不意味着否认它们的存在,而是他们不会被他们动摇。

11.从业者需要首先承认自己的虚拟性,包括身体和心脏,以免受到外部环境的影响。

12。

只有概念理解是不够的。

必须实践“放开阶段并休息所有事物”才能真正实现虚假。

13.遇到该领域时,如果不能被视为错误,则先前的认知还不够深。

14.理解和练习“所有阶段都是虚拟的”,可以帮助我们在实时时保持智慧,而不是被麻烦所困。

“凡所有相”的出处是哪里

“万物皆有形”,出自宋代石道忠的《五十一首诗》。宋代石道成在其全诗《诗五十一首》中的《一切相象》中写道,一切相象都是虚假的。

怀首牛食五谷,益州马腹胀。

如果你了解一切色相并不相同,你就能见到如来。

除了财产之外,放弃一切都是很困难的。

关道中《五十一首诗》的汉译、鉴赏及诗歌如下: 《五十一首诗》 万物之相,皆是幻象。

淮首牛吃草,益州马腹胀。

如果你了解一切现象都不是实体存在,你就能见到如来。

所有的坚韧都无法超越个人的财富。

诗意及评价:此诗为宋代僧师道忠所作。

他经常以诗歌的形式表达佛法教义,批判世人对财富和欲望的徒劳追求。

这首诗描绘了两个虚假的场景。

怀首的牛在吃草,益州的马在吐着肚子,象征着人民对万物的坚韧和贪婪。

他通过揭露这些肮脏的景象,表达了佛教“一切现象皆是虚假”的理念。

诗的最后两句“若观显隐,则见如来。

舍己财难,舍弃一切”,强调了个人财富带来的坚持和困难。

只有看破一切幻象,我们才能看到佛的真实存在。

同时,根据佛教教义,个人的财富并不能带来真正的幸福或满足,因此人们不值得去执着或为财富而奋斗。

换句话说,这首诗以简洁明了的语言诠释了佛法,提醒人们超越物质追求,通过批判尘世欲望、揭露幻象来寻求内心的平静与解脱。