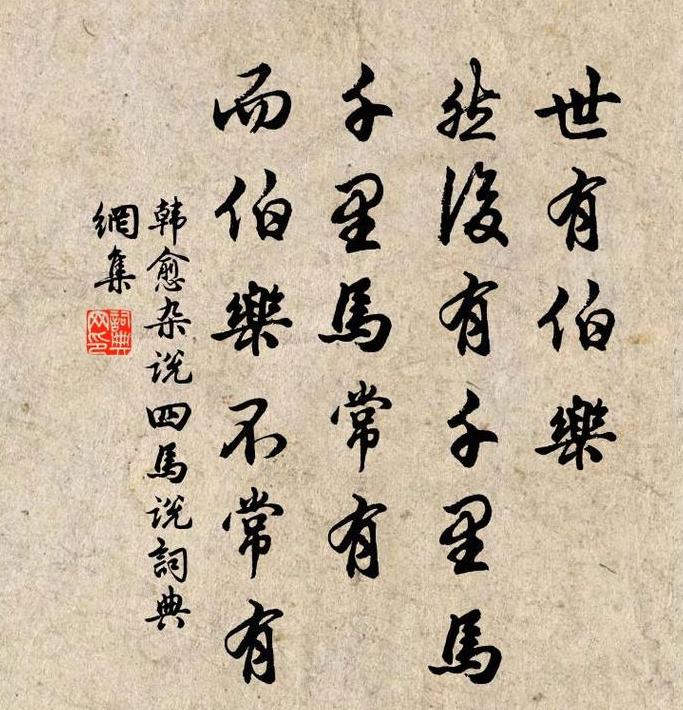

伯乐与千里马:人才识辨之道

关于伯乐的名言名句

关于伯乐的名言总结如下:

1. 天下有伯乐,才有千里马。

千里马常有,但伯乐并不总是存在。

唐代:韩愈《四马诸说》。

俗释:世间,先有伯乐,后有千里马。

千里马常有,伯乐不常有。

2. 伯乐走了,没有任何进展。

1.先秦:屈原的《九章》。

白话解释:看马的伯乐已死,纵有千里马,谁能辨?

3. 如果吴伯乐对你好,现在谁会夸他? 1.先秦:宋玉《九变》。

白话解读:如果没有伯乐相马的好本领,现在谁能成为最公正的评委?

4. 然后伯乐前后观望,王良、藻父在守,秦缺、楼忌在右。

汉代:梅城《七发》。

白话释义:此时,让伯乐从前、后看,让王良、灶父驾驭战马,秦确、楼忌在战车的右侧。

5. 伯乐坚掠过中道残存,却很少竭尽全力而放弃。

1、唐代:李白的《天马歌》。

白话释义:对于天马的不幸遭遇,只有伯乐会停下来安慰他,诉苦。

他不肯尽力而为,年老时就被抛弃了。

6. 伯乐一看,价格翻了三倍。

唐代韩愈《荐书》。

这两句话的大意是:一匹好马一旦被伯乐注意到,它的价值就会大幅增加。

比喻有才华的人如果教会有才华的人互相关心,他的价值就会大大增加。

主要用于赞扬名人、有地位的人,推荐人才。

千里马重要还是伯乐重要

球很重要。

因为“天下有伯乐,而后有千里马。

千里马总有,但不一定有伯乐。

”有一个凸起。

首先),然后是千里马。

千里马常有,伯乐不常有。

《马》是唐代文学家韩友的借物喻文。

本文以马为比喻谈论人才问题,流露了作者对无法评价人才的愤世嫉俗、情感和怨恨。

表达了作者对封建统治者不能识别人才、不重用、埋葬人才的深切愤怒。

详情

《马论》是一篇似寓言实非寓言的思辨文章,用比喻来进行推论。

不要解释你的情况,直接说出真相,也不要将个人观点强加给你的读者。

为了通过形象思维来阐释马千里的经历,作者呈现事实,省去言语描述真相的需要,使用古代汉语虚词(助词、感叹词、连词),体现了歌曲的品味和意境。

三声叹息。

伯乐的典故被韩愈多次引用(见韩愈《送文楚公到河阳的荐书及序》);

《马论》第一句话就是基本前提:“有马,有千里马。

” 这个提议是不合逻辑的。

既然存在决定意识,博乐善对马的认识和经验必然是从社会(或自然界)存在的大量马中获得并逐步编撰而成。

因此,有人认为韩愈先生的话是理想主义的,没有切中要害。

从唯物主义原理来看,这种说法是错误的。

韩国瑜将其作为一种语言,却是一句发人深省的名言,也是一句名言。

这是因为世界上拥有打球知识和技能的人太少了。

因此,作者明确指出了下面的主要观点,表达了千里马无尽的不满。

因为“厌烦者稀少”,许多千里马不仅找不到好的饲养员,反而“只受辱于奴才”,被无知的小人宠坏了。

这些宝马死在马厩里,运气不好,结局悲惨。

如果这些马不算千里马的话,千里马的死也没什么大不了的。

“不说千里马”传达的意思是没有人对千里马的死表示遗憾、遗憾、悔恨、心痛,甚至同情。

虽然作者表面上讲了一切,但其中有很多表面上没有表达出来的苦难和痛苦,虽然故事看似狂野,但其实蕴含着丰富的内涵。

是先有伯乐,还是千里马

天下有伯乐,才有千里马。千里马常有,伯乐不常有。

所以,即使有千里马,也会因为不小心生长,死在马厩里,永远不被称为千里马。

一匹马走一千英里,它能吃掉多少谷物或石头。

吃马的人,不知道它可以走千里路来吃。

此马虽有跑千里的本事,但它食不饱足,力气不足,看不出它的才华和美丽,不可能比得上普通的跑千里的马。

? 如果马没有用正确的方法驱赶,如果食物没有充分利用,如果马的声音不被理解,那么他就来对他说:“世界上没有马!”呃,是真的没有马吗? 其实我对马一无所知。

-------------------------------------------------- 《韩愈《马》.