走进牯岭街,探寻少年的青春轨迹

牯岭街少年杀人事件始末,究竟发生了什么事?

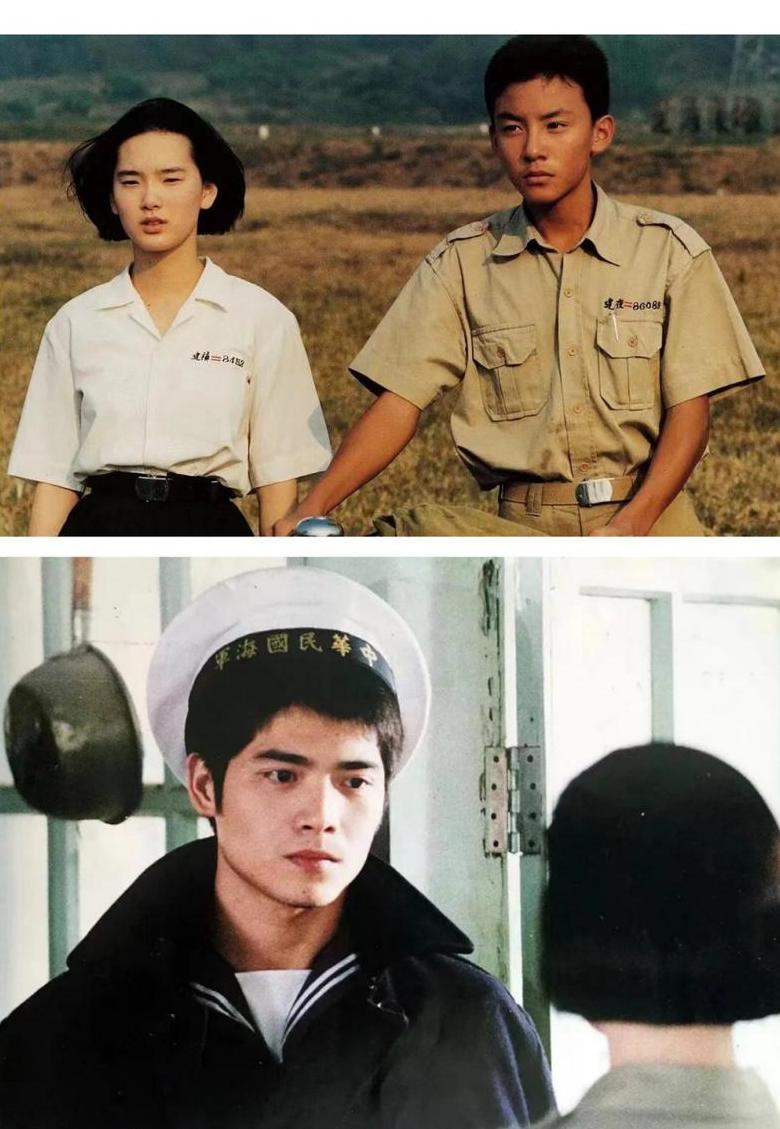

20世纪60年代,国民党初入台湾,1961年台湾发生一起轻微杀人案新闻事件震惊全国,影响了轻微杀人案的立法,拍出了一部大电影《牯岭街少年杀人案》。

小四是建中夜总会的学生,性格处处有些孤僻。

一天晚上,一位同学过来斥责那些胡言乱语的青少年。

原来,小公园帮的头目滑溜被另一个帮派217堵在了楼梯间。

小四在追人的时候,打开了一间教室的灯,却看到一个女孩快步从对面跑了出来。

结尾。

Slipery指责兄弟俩迟到,但避免谈论他被屏蔽的原因。

他还说,如果真正的老大哈尼不回来,他们迟早会被其他一些帮派消灭掉。

第二天,浣头找到小四,威胁他不许把那天晚上和女孩在一起的事情告诉任何人,还让小四帮他作弊。

小四很不服气。

小四在医务室遇见了Hani的男友小明,因为Hani不在,很多人想趁机和她约会。

小四不想回去上课,就和小明在一起,渐渐对她产生了好感。

小明谈到哈尼,说他和小四一样是个很诚实的人,但性格比较要强,不能容忍很多事情。

她本人也经常劝告哈尼,世界不会因他而改变。

花头和217的老大山东逐渐合作,带领一帮人找到小虎决胜负。

结果小四就被前段时间转校的小马当了替罪羊,小四就闪开了。

得知小马是“马司令”的儿子后,217的人们不再找麻烦了。

小明和小四在冰淇淋店遇见了穿着军装的哈尼小公园的老板终于回来了。

格拉特公开表达了自己的“叛逆”,哈尼逐渐意识到局势的变化。

他和小四聊起了《战争与和平》的剧情,小四似乎听懂了。

环头举办演唱会那天,哈尼独自前来,却被山东杀死。

剩下的兄弟决定为哈尼报仇,于是趁着台风肆虐的雨夜,冲进217的据点,大肆砍杀。

最终,217团伙中只有花头逃了出来。

后来,小四终于追上了小明,但小明并没有想象中的天真透明。

肖四因言语粗鲁再次被传唤至纪检处,这次他被学校开除。

而小明也加入了小马的行列。

连续遭受打击的小四越来越郁闷。

他偷了妈妈的手表当了钱,带着小翠去约会,希望能和小翠度过一段美好的时光。

小翠却指责小四自私,想要回心转意,还讽刺地告诉他,那天晚上和花头在一起的女孩其实是小明,因为他害怕哈尼报复。

小四跑到小马家,与小马彻底分手。

还扬言只要他和小明在一起一天,他就去学校堵他一整天。

决定结束事情,小四拿着短刀跑到学校车棚挡人,却不料在这里遇见了小明。

小明发现了小四的意图,想要劝他停下来。

而小四又向她表白了。

但小明对此予以否认。

“你太自私了,如果你想改变我,我就和这个世界一样。

这世界不会改变。

你以为你是谁……”小明话还没说完,刀已经插进了她的身体,刺了几刀后,小明慢慢倒地。

这是台湾第一宗未成年人杀人案,小丝被判刑十五年监禁。

牯岭街少年杀人事件的影片评价

时代的动荡,体现在人心上。

人与历史在一条窄路上相遇。

男人想上路逃跑,但故事不肯放弃。

最后,双方都受苦。

男孩们的青春就像他们从剧组偷来的火炬。

它在夜间行走时用途有限,只会凸显旅行者的孤独和无助。

其实这种青春题材如果真的拍出来的话,应该是最不无聊的。

男孩是痴情的男孩,女孩是怨恨的女孩。

他们每天相爱又恨,不能相爱却又相恨:许多的曲折、幻灭、挣扎和彻底的改变!(著名影评人施航平)与杨德昌的其他影片一样,《牯岭街杀人案》结构严谨,细节生动,人物复杂但清晰,叙事复杂但不杂乱。

(金鹰网评)从这一点来看,《牯岭街少年谋杀案》的目的是“时光倒流”而不是“怀旧”,杨德昌仍然是一个借鉴旧事经验的颇为知性的创作者,寻找属于90年代的历史批判视角,其实整部影片的风格取向仍然保持着相当适度的距离和客观性。

(搜狐娱乐评论)

看过牯岭街少年杀人事件的问几个问题?就是HONEY死的那晚,小马为什么非要从后门进去,而且找飞

本来小马想和小葵秘密会面,结果他先出来了,正好看到蜜糖被军村帮抓走(原电影有这个场景,小马离开时有画外音)。军村帮正在嘲笑蜂蜜穿着海军制服)。

小马看到蜜糖可能有危险,就去后台寻找飞机。

因为飞机是小公园帮的,蜜糖是小公园帮的老大,小马也知道小公园帮的事情。

主要是埃尔维斯,飞机正在唱歌,所以他必须来告诉飞机。

血洗村帮(217)的人是石爷(台语老人)和他的一伙人,原著中没有交代,但原剧本里写的是,他叫这伙人成为百万富翁。

他们是哈纳赌场团伙。

HONEY回来后,躲进了师爷的赌场。

原版电影里有一个场景,小希和HONEY在赌场楼上的房间里说话,然后有人进来了。

他叫玛莎,由陈艺文饰演(近期作品有《阳光灿烂》中的父亲、《我的同学》中的议员等),自从看到小希的之后,他也认识了小石,也认识了HONEY。

关系,之后我就在那里。

是军村帮的血腥屠杀,马车也叫小石,小石亲眼目睹了军村帮的屠杀。

《牯岭街少年杀人事件》讲述了一个怎么样的故事?

在草坪上与几个少年对峙后,随着剧情的发展,灯光再次变暗,是台球室和舞厅,然后小四家里已经是大白天了。

总之,随着灯光的明暗,导演控制着观众的情绪和心理,让影片紧张又放松,压抑着寂静中汹涌的暗流。

拍摄角度:导演很少使用特写镜头。

我分析的中不应有特写(如有请指出)。

相反,导演用了大量的中景镜头来体现人物的无力、孤独、迷茫、冲动和极其脆弱的状态。

影片一开始,小四的爸爸坐在教室里。

镜头从门口拍摄,他的声音似乎压倒了他的身体。

第一次拍小四回家的时候,我也拍了中景。

黑暗中的墙壁占据了半个屏幕。

房间狭窄而明亮,让人有一种禁闭、压抑的感觉。

拍摄全家人吃饭的时候,也从客厅拍到餐厅。

几乎不可能看到所有的面孔,只能听到母亲的声音。

在聚会上、在公交车上、在草地上,导演都尽量避免对人物脸部进行特写,总是以旁观者的身份平静地看着镜头中的人物,让观众很难感受到人物的细节。

面部表情并找出人物的心理。

但这种压抑的感觉始终存在。

导演利用中轴拍摄课堂上的学生。

画面显得十分平静,一点也不轻松。

他还尽量采用学生头部处于同一水平面的视角进行拍摄,让观众和学生有近距离的接触和亲密感。

本中唯一的广角镜头出现在小四和小明在牧场的那一段。

同样从录音来看,视野开阔,牧场视野清晰,给两人营造了良好的氛围。

这个长镜头拍摄了好几次,在影片中非常有价值。

这也是导演的用意。

方言与话语:影片中丰富的大陆方言,反映了台湾这群人的地域多样性和复杂心理。

老师说:“台中让我想起了汉口。

”小四的妈妈说,“我和日本人打了八年仗,现在住在日本人的房子里,听着讲高楼大厦的日本歌曲。

”上海话美:“确实如此。

”从这句话中我们可以深深感受到,导演想要展现的不仅仅是小四的故事,而是一层人、两代人、一个台湾的故事。

一个特殊的时代。

考虑到这些微妙的细节,我们自然会对导演处理场景的出色程度感到惊讶。

《牯岭街少年杀人事件》为什么影史地位这么高?

主角是中国孩子的代表,名叫小希,为了将来提高家庭的社会地位,他的父母、姐姐和弟弟都想让他考上一所好大学,尝试去森林里。他周围有很多年轻人在小公园里过着完全不同的生活。 小四爱上了小明,似乎陷入了无底深渊,开始受到各种外力的引导。

哈尼(林鸿明饰)是新认识的新崇拜者,他对父亲的尊重和精神因某件事而受到损害。

一次又一次的发挥自己的情感,看到他,意志坚强,很有道德。

情绪激动的小四走上了犯罪之路,希望最终能用自己的刀来消除自己的作案原因。

。

但小四不知道的是,他眼中的根是食物链中毫无意义的一环。

同时也诠释了20世纪60年代台湾家庭的历史。

青春的世界是社会的缩影,其中有风雨的世界。

压抑的思想、成长的烦恼、生活的矛盾,让青春显得如此艰难。

最终,所有的爱和痛苦都化为一把绝望的刀,成为刺入爱人肌肤的礼物。

你为何与他人团结?你与那些在我之前善良的人是一回事。

那样你就没事了,你太自私了。

你想改变我吗?我就像这个世界,这个世界也不会改变,你以为你是谁?——《九岭街少年杀人案》

世界不会为你而改变读完你会发现其中的善与恶,以及中小人物的无奈之情那个时代的人!