一畦春韭绿:曹雪芹观中杏帘全诗解读

一畦春韭绿完整诗是什么?

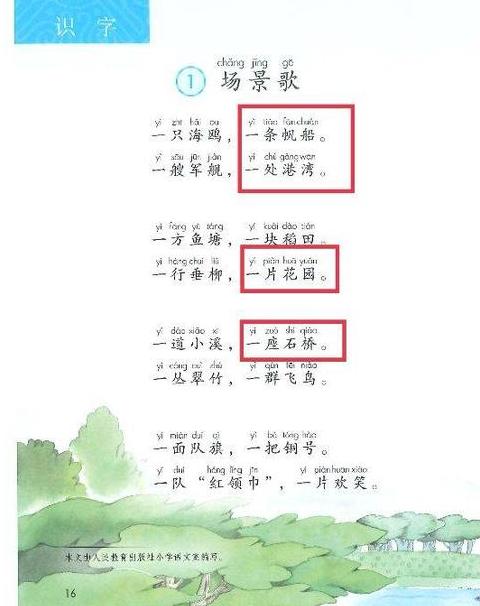

全诗《葱的边界》是小学二年级写的。

一界春韭绿,十里稻花香。

出自清代曹雪芹的《观中杏帘》

杏帘请客饮酒,观中有别墅。

水里有菱雁,梁上有桑树和燕子。

一界春韭绿,十里稻花香。

盛世无饥饿、无沮丧,就不必忙农织。

翻译

黄酒旗引客前来饮酒。

放眼望去,只见隐约的山庄。

种植菱角的湖面是大雁戏水的地方,桑榆树的枝叶是燕子筑巢的椽子。

一地韭菜在春风中泛绿,稻田里弥漫着花粉的香味。

盛世启蒙,饥荒不复,何苦耕织?

致谢

这是林黛玉代贾宝玉所作的五韵诗。

诗中描写的是大观园“皇阁别墅”的迷人景观。

诗名是元妃指定的。

这是一首很好的山水诗。

一开始,诗人用两行诗,简洁明了地介绍了诗的。

“杏帘”一词,一方面传达了春风中红杏绿柳脉动、藤旗飘扬的气息。

另一方面,诗题中的“杏帘”二字巧妙地结合在一起。

“目之所及”一词描述了从远处看农场依稀可见的风景,表达了诗人对世外桃源般的农家生活的向往,明确了诗的。

这样,一个诗题就被分成了两个句子,句法灵活自然。

一畔春韭绿是课本二年级上册语文课本的吗?

1、《杏花帘映入眼帘》是二年级上学期的语文课。2. 以下是描写中国小学春天的古诗《梅花帘看》: 杏花帘看清朝:曹雪的杏花帘 可请客饮酒,视觉上有别墅边。

荸荠、醋栗、桑榆、燕尾。

春草绿边,稻花十里香。

盛世之时,无饥、渴、苦,何须农耕织布。

3、感恩:“荸荠与鹅,榆燕成簇”这副对联描绘了一幅生动的图画:大雁在长满荸荠的池塘里嬉戏、游泳,一群燕子从桑树中飞出,榆树浸泡在泥土中,它们在椽子之间筑巢。

这副对联只用名词来创作一首诗,没有使用动词或形容词。

这是中国古典诗歌的特殊句法。

4、下联“荸荠、荸荠、几乎与榆、燕尾成串”? 这两个句子中哪一个是主语? 哪个是谓词? 不是。

没有动词或形容词,只有名词拼在一起,“灵星鹅水”。

这就是诗歌的特殊句法。

你可以想象大雁在水里嬉戏,水面上还有菱角。

不要告诉他们。

就用“菱香鹅水”,用“桑燕子”也是同样的情况。

燕子在树上来回飞翔,用桑树、榆树枝筑自己的巢,然后又返回巢穴。

他们自己的鸟巢。

你可以自己做。

这是一种语法,一种特别简洁的语法。

5、“灵鹅在水中,榆树在燕丛中。

” 这首诗可与“鱼在细雨中出,燕子在风中倚靠”,又可与“公鸡在毛甸月下鸣,人在板桥看霜”,是众多诗中的一首。

林黛玉的名言。

一畦春韭绿水二年级哪一页?

教育部编着的《三年级语文》第二卷第9课《古诗三首》第18页。

杏帘邀客饮酒,映入眼帘的是别墅。

水里有菱雁,梁上有桑树和燕子。

一界春韭绿,十里稻花香。

盛世无饥饿、无灰心,就不必忙农织。

翻译:

黄酒旗吸引客人前来饮酒,远远望去,只能看到隐约的山庄。

种植有菱角的湖面是大雁戏水的地方,桑榆树的枝叶是燕子筑巢的屋梁。

一田韭菜在春风中绿油油的,稻田里弥漫着花粉的香味。

开明盛世,饥寒已不复,何必耕织呢?

本文出自清代曹雪芹的《杏帘映照》。

创作背景:

《杏花帘入镜》出自《红楼梦》第十八回,是《红楼梦》十一章之一。

《大观园颂》第一首是元贵妃游大观园时的《颂圣娱》之作,是林黛玉代贾宝玉所作。

由于这个时期是贾府的鼎盛时期,贾府里歌舞升平。

《大观园颂》中,大观园的奢华景象描写得淋漓尽致,充满了颂扬美德、粉饰太平的言辞,流露着浓厚的封建正统思想。

但也不同程度地表达了不同人物的思想感情和性格特征。

封建版反叛者林黛玉用这首诗表达了她痛恨黑暗、鄙视粗俗的内心世界。

从描写景物的角度来看,诗人的文笔颇为细腻:既注重动与静的平衡、色彩与味道的协调,又兼顾了组合。

点和方面,特别是“陵阳”两句,都是由名词组成的。

作品。

这种特殊语法的使用如果没有较高的语言控制能力是很难取得成功的。

但对于林黛玉这样的才女来说,这只是一个小伎俩。

诗的最后两句:“盛世无饥无气,何必忙农织”。

全诗以“赞圣”结束,正所谓“歌末高雅”。

在颂圣人中,诗人流露了对没有饥荒、没有严寒的太平盛世的赞叹。

这是对现实的一种粉饰。

说明林黛玉作为世家小姐,对当时的那种“水未收”的状态并不满足。

对老鼠和小偷不断增加的社会现实还缺乏足够的认识……人们陷入困境。